Episode précédent ici!

(Toutes mes excuses pour ce retard causé par des raisons dues à des choses.)

A vos marques, prêts? Synopsisez!

(ci-dessus, intrigant gribouillage de Sa Majesté JK Rowling)

Dans cette session il serait question - enfin! pourrait-on soupirer, après 5 semaines de cours - de l'intrigue. L'intrigue, tout cet échafaudage de l'histoire, que l'on pourrait décrire comme 'tout ce qui se passe'... et qui pourtant à la fois transcende cette définition, et qui en même temps ne la recouvre pas vraiment...

Première observation avant de commencer: l'intrigue, c'est vraiment une chienne à traiter en cours d'écriture

(ainsi qu'en atelier). Faire bosser sur des synopsis, comme exercice,

c'est sec et dur comme les gâteaux de Hagrid (si tu sais de quoi je

parle, +10 pour ta maison). En même temps, par définition, le travail

d'intrigue ne se fait pas sur le court terme autorisé par quelques

heures d'atelier ou de cours.

Idéalement, ce devrait être un travail transversal sur toute une année. Idéalement.

Un travail de planification, mais aussi un guidage en cours d'écriture,

et une supervision serrée et créative au moment de la réécriture...

Idéalement.

Mais contrairement à, disons,

certain superchouette master d'écriture créative pour

lequel je travaille également, et au cours duquel les élèves sont

censés avancer significativement sur un gros projet, mon module n'est

que ça - un module - et

je ne peux pas avoir pour exigence que mes étudiantes produisent un roman entier, ni ce trimestre, ni le prochain, ni celui d'après.

Alors

on est obligées de faire du travail d'intrigue un peu trop tôt, ou un

peu trop tard, et un peu malaisément, en petites bouchées surtout

théoriques. Je reste frustrée de ce cours-ci, et je vous saurai gré de

vous rendre un peu utiles comme vous savez si bien le faire et de me

dire en commentaire comment égayer un peu cette session en particulier.

Préparation

Les étudiantes devaient lire:

- Chapter 5, ‘The Aesthetics of Composition’, in Nikolajeva, M. (2005) Aesthetic Approaches to Children’s Literature: An introduction. Lanham: Scarecrow.

Hé

oui, encore du Nikolajeva. Vous allez finir par croire que j'ai des

actions dans sa multinationale (NikolNarratology Inc.) mais en réalité

on retombe toujours sur la même chose, qui est qu'en littérature

jeunesse les analyses les plus claires, les plus systématiques, et -

oserai-je le dire?- encore aujourd'hui les plus intéressantes sont

narratologiques.

Et que personne n'a osé produire de nouvelles analyses d'une telle ampleur depuis que la reine Maria s'y est frottée.

Le

chapitre contient à peu près tout ce qu'on pourrait vouloir savoir sur

la composition de l'intrigue en littérature jeunesse; encore une fois,

je vous le recommande tout cru et tout entier. Il y a notamment beaucoup

de choses sur l'analyse proppienne du livre jeunesse. J'ai ajouté une petite dose des autres usual suspects quand on parle de l'intrigue, surtout

en littérature jeunesse et de genre, mais pour ne pas infliger de

longues lectures à mes étudiantes en milieu de trimestre, je leur ai

filé des vidéos:

- Joseph Campbell’s Hero’s Journey: Link

- Christopher Booker’s Seven Basic Plots: Link

Oui, j'ai un peu honte, mais l'astuce 'regardez cette vidéo sur Youtube au lieu de vous taper un texte universitaire' est utilisée très amplement, y

compris par moi, dans les universités britanniques. Je fais des

raisonnements du type 'je veux qu'elles sachent ce truc, mais on ne va

pas en discuter beaucoup en classe, alors option A je leur donne un

texte qu'elles ne liront pas et dont on parlera peu et avec frustration

de ma part; ou option B je leur refile cette vidéo moyennement

dégueulasse qu'elles auraient de toute façon cherché elles-mêmes et

regardée au lieu de lire le texte. Hmm. Oui allez vidéo.'

Les autres textes en lecture optionnelle étaient:

- Bettelheim, B. (1978). The Uses of Enchantment. Harmondsworth: Penguin.

- Booker, C. (2004). The Seven Basic Plots. London: Continuum.

- Campbell, J. (1948/2008). The hero with a thousand faces. Novato: New World Library.

- In the Routledge Encyclopedia of Narrative Theory: Archetypal Patterns; Causality; Plot; Plot Types

Vous connaissez sans doute le fameux 'monomythe', le parcours archétypal du héros de légende et de mythe identifié par l'anthropologue Joseph Campbell au

milieu du XXe siècle. Le livre de Campbell est l'un des plus célèbres

parmi les auteur.es débutant.es. J'en avais parlé il y a plusieurs

années ici. Je ne suis plus tout à fait d'accord avec moi-même, mais je vous laisse lire ça.

Celui de Bettelheim, j'en avais également parlé ici. Je tiens à remercier mon laborieux moi des temps passés d'avoir produit de tels billets permettant à sa version vieillie d'aujourd'hui d'y faire référence avec bienveillance et, euh, un certain esprit critique.

Bettelheim et Campbell sont en effet des figures extrêmement controversées et leurs analyses sont à la fois fondatrices et éminemment problématiques.

Le bouquin de Christopher Booker, enfin, est un classique contemporain du même genre, un énorme pavé qui décrit les 'sept intrigues de base' qui

sous-tendent selon lui tous les récits anciens et nouveaux. Encore une

fois, toute analyse aussi totalisante vaut la peine de rajuster ses

lunettes à esprit critique, mais c'est un bouquin assez chouette et dans

un style très accessible (je crois qu'il n'existe pas en français,

hélas).

Bonus!

Je

n'ai pas mis ces autres textes dans la liste de la lecture, pour ne pas

perplexifier les étudiantes en leur demandant de s'intéresser à des

arts tout à fait différents, mais je vous recommande aussi, si la

question de l'intrigue vous intéresse, de lire des livres adressés aux auteurs de BD et aux scénaristes. En particulier:

- Story, de Robert McKee

- The art of dramatic writing, de Lajos Egri

- Screenplay, de Syd Field

Enfin les étudiantes devaient préparer quelque chose:

- cartographier et analyser l'intrigue d'un livre pour enfant ou pour adolescents. Essayer

de réduire l'intrigue à ses parties les plus élémentaires, de voir où

elles correspondent à des formules que vous avez rencontrées lors de vos

lectures préparatoires, et si elles diffèrent. Soyez prêtes à en

discuter de manière organisée et intéressante pendant 5 minutes maximum.

Première partie de la session

Plutôt

que de commencer par des considérations entièrement théoriques, j'ai

décidé cette fois pour changer de discuter directement de l'intrigue en

relation à l'acte d'écriture.

J'ai demandé aux étudiantes de réfléchir aux défis posés par l'intrigue à un.e auteur.e en herbe.

En

général cette question fonctionne bien en atelier, parce que la plupart

des présent.es ont déjà essayé d'écrire des romans complets, et donc

ont des opinions très claires sur la question.

L'intrigue, c'est la bête noire de beaucoup de gens - débutant ou non dans l'écriture. Normalement,

ce genre de discussions dure au moins 20 minutes car tout le monde veut

se plaindre de comment c'est super dur de faire des intrigues tain!!!!

je déteste!!!! non moi j'adore!!!! ah bon t'adores!!!! c'est fou!!!! moi

je déteste!!!! etc.

Le problème, c'est qu'

en l'occurrence je n'avais pas affaire à un auditoire super familier de l'écriture de roman. En

fait, une seule parmi toutes mes étudiantes a déjà écrit un roman

complet, et les autres, apparemment, n'étaient pas particulièrement

préoccuppées par la question de l'intrigue. La discussion s'est donc

résumée à:

Moi: Qu'est-ce que ça présente comme défis, concevoir une intrigue?

Etudiantes: ...

Moi: Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui vous semble un peu compliqué?

Etudiantes: ...

Moi: B., toi, tu as déjà écrit un roman, je crois?

B.: Oui.

Moi: Qu'est-ce qui a été difficile, dans la conception d'intrigue?

B.: Rien.

Moi: C'était pas dur?

B.: Non.

Moi: Même pas un peu?

B.: Non.

Moi: ...

Eudiantes: ...

Moi: Eh bien! Quelle chance!

Etudiantes: ...

Moi: Alors, à ton avis, qu'est-ce qui aurait pu être dur?

Vous entendez encore les échos de mes rames dans la sombre grotte des plus grands moments de solitude au monde ou pas?

|

| moi et ma dignité, ramant. |

Bon, finalement, on est péniblement arrivées aux conclusions suivantes:

- Une intrigue, c'est différent d'une idée.

Très important, ce point-là.

C'est une conversation que j'ai souvent avec moi-même, et avec d'autres.

'C'est une intrigue, ce que j'ai, ou une idée?'

Très souvent quand je discute avec des auteur.es débutant.es (ou non,

d'ailleurs) et je leur demande quelle est l'intrigue de leur texte,

ilouelles répondent 'c'est l'histoire d'une fille qui, tu vois, elle a

des peurs à cause d'une expérience un peu traumatisante, et donc elle va

apprendre, tu vois, à se reconnecter au monde'.

Ceci n'est pas une intrigue.

Ou

encore: 'C'est l'histoire d'une fille qui arrive dans une nouvelle

école, et donc elle va s'apercevoir que dans cette école, en fait les

craies mangent les enfants et les équerres sont des esclaves des

compas.'

Cool. Et ensuite?

'Les craies mangent... beaucoup...'

Ceci n'est pas une intrigue.

'C'est

l'histoire d'un garçon qui trouve une crotte de nez magique qui

transforme toute table sous laquelle on la colle en montgolfière. Alors

il prend la montgolfière et il voyage à travers le monde.'

Nickel. Et ensuite il se passe quoi?

'Ensuite il voyage à travers le monde.'

Et?

'Il vit des aventures, tout ça.'

Et?

'Il lui arrive des trucs, il rencontre des gens.'

Ceci n'est...

'Il a des péripéties.'

Pas...

'Il fait l'expérience de pérégrinations.'

Une...

'Il se passe des tas de choses.'

...INTRIGUE!

Une intrigue ce n'est pas une idée de départ, même aussi géniale qu'une crotte de nez magique.

Une intrigue ce n'est pas un thème, comme 'la solitude' ou 'le deuil'.

Une intrigue ce n'est pas une situation, comme

'une école magique'. Une intrigue c'est: au début il se passe ça,

ensuite il se passe ça, ça, et ça, et à la fin la résolution c'est ça.

C'est

horriblement cruel, je sais, mais je pense que c'est très important

pour tout.e auteur.e de pouvoir faire cette différence. Parce qu'

une idée de départ, un thème ou une situation, ça aide à démarrer - à partir - à se lancer.

Une intrigue, par contre, ça sert à continuer. A perdurer. A terminer.

Autres points dont on a parlé avec les étudiantes: une intrigue, c'est:

- Souvent spécifique à un genre - dont elle peut épouser ou transgresser les attentes.

- Lié au développement de personnages, et pas 'séparé' d'eux

- Un équilibre précaire, souvent, entre recette et originalité

- Quelque chose que beaucoup de gens trouvent extrêmement ennuyeux à travailler

- Mais souvent la clef pour finir un long travail d'écriture

- Quelque chose que l'on peut et doit planifier, mais qui se développe aussi au fur et à mesure de l'écriture de manières imprévisibles

'Fil de la plume' contre 'Fil à plomb'

Je

m'interromps pour répondre à l'objection que je sens poindre chez toi,

oui, toi, ami.e auteur.e qui JAMAIS, au grand JAMAIS, ne planifie tes

intrigues à l'avance.

Ton objection, c'est la suivante:

'MAIS MOI, JE PLANIFIE JAMAIS MES INTRIGUES A L'AVANCE!!!!!!!'

Tu es en bonne compagnie.

C'est l'essentiel de ce que raconte Stephen King dans son bouquin sur l'écriture (tu as noté que je l'avais donné en lecture obligatoire à mes étudiantes, donc pas de censure sur le sujet.)

Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, parce qu'on pourrait en faire tout un billet de blog, mais

il

existe une opposition ancestrale entre ceux que l'on pourrait appeler

les 'planificateurs' et les 'improvisateurs', les 'fil-à-plomb' et les

'fil-de-la-plume' (

planners et

seat-of-the-pants'ers en anglais).

Je

suis tout à fait prête à croire qu'il existe des écrivains qui jamais

ne planifient quoi que ce soit et partent sans savoir du tout où ils

vont. De l'autre côté, il y a des gens qui ont chaque chapitre

synopsisé. Moi, je pense être comme beaucoup quelque part au milieu:

en

général, je sais toujours comment ça va finir, et je sais grosso modo

comment y arriver; au milieu, j'ai quelques grandes lignes, mais avec de

la flexibilité.

Ni trop fil à plomb, ni trop fil de la plume.

|

| c'est un peu l'approche 'Boucle d'Or' de l'intrigue |

Mais pour des questions pédagogiques, dans un contexte d'atelier ou de cours,

il me semble normal de mettre en avant l'approche plus structurée des scrupuleux bâtisseurs, des 'fil à plomb', plutôt que des 'fil de la plume'.

Et si ça ne leur convient pas, elles pourront toujours improviser.

L'intrigue 'Home-and-away'

J'en avais parlé longuement

ici (re-merci, moi passé!),

j'ai présenté brièvement à mes étudiantes l'intrigue type de la littérature jeunesse, le 'home and away' (départ de la maison et retour).

Je copie ci-dessous une petite partie de ce que je racontais à l'époque:

La maison, c'est un motif irréductible du livre jeunesse, et pourtant en

réalité les récits qui s'y déroulent entièrement sont plutôt rares. Car

en général, la structure typique de l'histoire pour enfants, c'est la

suivante:

Maison --> Dehors --> Maison

Que l'on peut décliner en d'autres termes; confort --> aventure

--> confort, intérieur --> extérieur --> intérieur, etc. Mais cette structure est littérale dans 90% des récits pour la jeunesse, et figurative dans le reste. Harry Potter

y est extraordinairement fidèle, par exemple, et le retour annuel à la

maison pourtant atroce des Dursley est même justifié par un élément

central de l'intrigue.

|

| Pictures of Home, Colin Thompson |

Symboliquement, même des histoires comme

Les bijoux de la Castafiore ont cette structure.

Car même si l'intrigue se déroule intégralement à Moulinsart, celui-ci n'a justement plus le statut de maison: le château n'est soudainement plus le confortable

home qu'il

est d'habitude. Il est constamment assiégé par des éléments extérieurs -

les romanichels, la Castafiore, Séraphin Lampion et sa clique, et même

le téléphone et la télévision; il devient dangereux (la marche cassée

qui invalide le capitaine, la guêpe qui le pique); il semblerait qu'il y

ait un intrus qui vient y voler des choses.

La maison est symboliquement détruite.

Il est donc question dans toute la BD de faire regagner à Moulinsart son statut de maison. La

fin, avec le départ de tous ces intrus, la solution du vol, etc, salue

le retour à la maison de Tintin et du capitaine, alors qu'ils ne

l'avaient en fait jamais quittée physiquement - seulement

symboliquement.

Le motif de la maison en littérature jeunesse est historiquement fortement 'genré'

- les livres 'pour filles' et les livres 'pour garçons' n'ont la même

conception de l'espace domestique et de cette structure maison -->

dehors --> maison, parce qu'ils ne remplissent pas la même fonction.

Pour lire la suite c'est

là.

Présentation des livres

Après cette première partie du cours,

chacune des étudiantes a présenté l'intrigue d'un livre jeunesse. Je

savais qu'elles n'arriveraient pas à se contenir sur 5 minutes et que

moi non plus je n'arriverais pas à me retenir de faire plein de

commentaires, donc évidemment ça a duré super longtemps. Voici une

petite sélection des livres qu'elles avaient choisis. Comme vous voyez,

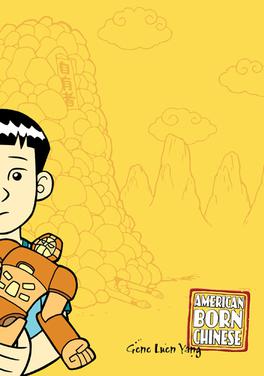

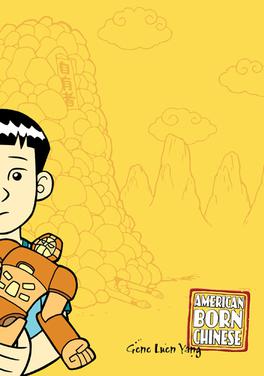

il y avait une sacrée variété en termes de genre et même de médium:

|

| roman pour ados |

|

| album pour petits |

|

| roman graphique |

|

| roman jeune ado |

|

| la bible |

J'étais

assez impressionnée par la variété des choix, honnêtement, et leurs

présentations étaient très compétentes, faisant appel aux formules

rencontrées dans les textes lus en préparation, et avec des réflexions

très intéressantes sur les moments où ça ne 'collait' pas.

Les textes ados, surtout, étaient très difficilement assignables à des intrigues-type. On a discuté un peu de la définition que Nikolajeva fait de

l'intrigue 'post-moderne', qui est justement non-prévisible structurellement parlant.

Celle

qui avait préparé Harry Potter avait aussi fait une ravissante

infographie sur papier, cartographiant très exactement toutes les

étapes.

C'était très utile d'avoir HP, d'ailleurs, parce que c'est un texte tellement parfait pour parler de ces questions d'intrigue - et tout le monde le connaît. On en a parlé bien 5-10 minutes, identifiant tous les éléments du texte de Nikolajeva.

On

a donc discuté de tout cela théoriquement assez longtemps mais hélas

c'était maintenant il y a trop de temps pour que je me souvienne

exactement de ce que l'on a raconté. C'est dommage, c'était sans doute

le genre de discussion qui bouleverse une existence, fait ressentir des

émotions inconnues et profondément humaines, et suspend le cours de

l'univers pour toujours.

You had to be there.

Ah, je me rappelle quand même que, une fois n'est pas coutume,

je leur ai confié quelque chose sur mon travail en cours (d'habitude

je ne leur parle jamais de mes propres écritures). Il se trouve

qu'ironiquement j'étais en pleine réécriture de mon prochain roman ado

chez Sarbacane (more on that soon), et que pour celui-là j'ai eu un

ENORME boulot structurel post-écriture du premier jet.

Je sortais donc de semaines de souffrance, et je me suis confiée à mes étudiantes sur ce sujet, et

c'était un grand bonheur de se sentir aussi bien entourée, de voir tous

ces regards compatissants, ces mines encourageantes, ces...

OK elles en avaient rien à foutre, narmol. Mais laissez-moi rêver.

Intrigues secondaires

On a ensuite brièvement parlé des

intrigues secondaires.

Je suis personnellement très fan des intrigues secondaires et pour moi,

notamment en littérature jeunesse, c'est vraiment une épice délicieuse,

surtout quand de nombreuses intrigues secondaires viennnent élégamment

se nouer entre elles lors du dénouement.

|

| masterclass |

Vous

allez dire 'mais elle nous gonfle celle-là avec son Harry Potter!' et

vous ne serez pas DU TOUT les seul.es (essayez d'avoir une conversation

sur le sujet avec n'importe quelle personne qui m'a connue ado), mais là

je vous jure,

si vous voulez savoir comme une intrigue secondaire de

ce genre s'envisage à la perfection, jetez juste un oeil au troisième

livre de la saga. Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban est

vraiment un festin d'intrigues secondaires essentielles à la résolution

de l'histoire. Entre les drôles de boules de Lupin (hhoooo tout de

suite, toi!), le chat Pattenrond qui traumatise le rat Croûtard, Sirius

Black qui s'échappe, Hermione qui apparaît bizarrement à des endroits où

on ne l'attend pas, Buck l'hippogriffe, le Saule Cogneur, les

Détraqueurs, les Patronus, les Animagus, la Carte des Maraudeurs... ET

TOUT CA QUI SE RETROUVE ENSEMBLE LORS DES TOUTES DERNIERES SCENES MAIS

GOODNESS GRACIOUS COMMENT ELLE A FAIT POUR QUE CA SOIT AUSSI PARFAIT

PLEURONS TOUS UN BON COUP ET SACRIFIONS UNE LOUTRE A LA DEESSE J K RO-

Ohpardon j'ai dit ça à voix haute? Ahem. Reprenons. Oui, donc, euh, jetez un oeil, si tu veux bien.

On a ensuite parlé des termes suivants:

cliffhanger, ironie tragique, flash-back, flash-forward, et 'red herring', le

fameux 'hareng rouge' qui veut dire un instrument de l'intrigue qui est

présenté comme étant 'la' réponse ou 'the' élément crucial et qui en

fait ne l'est pas (un leurre narratif, donc).

Tous ces termes définissent des

astuces narratives permettant de créer du rythme, des

beats comme on dit en anglais, des battements, disons, qui vont propulser l'intrigue vers l'avant ou au contraire la ralentir.

Ce ne sont pas des éléments structurels indispensables au synopsis, et donc

ils peuvent être insérés dans l'histoire a posteriori, lors du retravail. C'est

le cas aussi, me hâté-je de préciser, pour la plupart des intrigues

secondaires, même celles qui semblent hyper importantes. Je crois

beaucoup à l'intuition de dernière minute, le coup du 'hé, je sais!

elles pourraient trouver la clef de cette porte grâce à tel ou tel

élément que je pourrais réinsérer depuis le début, par petites touches,

et en faire une intrigue secondaire très développée alors qu'elle

n'existait pas avant.'

J'ai eu recours à ce genre de choses très souvent dans ma série des

Bibi Scott (

Sesame Seade),

qui pourtant sont des intrigues policières assez complexes. C'est tout à

fait possible de faire des changements structurels majeurs après le

premier 'jet' de l'écriture.

|

| ma Bibi!!!! |

Bon, c'est possible, mais pas forcément confortable ni facile, évidemment.

Atelier

On est ensuite passées à l'atelier.

Il s'agissait de reprendre l'image de la dernière fois, le beau Sorolla. La

consigne était d'imaginer une intrigue potentielle, basée sur un

conflit soit de personne contre personne, soit de personne contre

nature, soit de personne contre soi-même (trois modèles présentés par

Nikolajeva dans son texte).

J'avais

prévu de leur faire faire cet exercice seules mais finalement je les ai

laissées le travailler en binôme parce qu'il restait beaucoup moins de

temps que prévu.

Les résultats ont été assez intéressants.

D'un côté, j'ai été surprise par la rapidité avec laquelle elles ont échafaudé des intrigues entières. Tous

les groupes avaient une intrigue qui se tenait. D'un autre côté, les

intrigues étaient - comment dire. Il serait faux de dire qu'elles

étaient peu imaginatives, ou trop formulaïques - il y avait des aspects

très originaux - mais en fait je dirais qu'

elles manquaient d'âme. Aucune des intrigues ne sonnait comme quelque chose qui méritait vraiment la peine de l'écrire.

Dans la formulation comme dans la présentation, on voyait qu'elles

avaient pris l'exercice exactement comme il était, c'est-à-dire un

exercice entièrement

fonctionnel, sans aucune perspective d'écriture ou d'investissement émotionnel.

Ce n'est pas étonnant, évidemment, et je ne sais pas trop quoi faire l'année prochaine pour que ce soit différent. Normalement,

dans

les ateliers d'écriture que je mène, je ne fais des exercices

d'intrigue que sur des projets dont les élèves sont déjà

'propriétaires', pour ainsi dire - chacun.e développe une intrigue,

un synopsis, etc., pour le projet qu'ils et elles désirent véritablement

écrire jusqu'au bout. Mais dans le cadre de ce module c'est impossible

de garantir cela après 5 semaines de cours. Ce genre d'exercice

d'intrigue 'à froid' est donc à la fois nécessaire, et totalement

artificiel.

Je dirais que c'était dans l'ensemble une

bonne session, avec une super analyse d'intrigue de leur part et des

débats sur de jolis concepts - mais l'exercice n'est pas satisfaisant et

je voudrais le changer l'année prochaine.

Je les ai laissées partir avec un exercice ultra difficile pour la semaine suivante. Lequel? Vous le saurez bientôt.